Foresight Report - Zyklus I Veröffentlicht: Innovativ Thüringen & Instituts für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Veröffentlicht im November 2025

1. Warum Foresight?

Thüringen steht vor der Herausforderung, seine Innovationskraft in einem von technologischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Umbrüchen geprägten Umfeld zukunftsfähig zu gestalten und die zur Verfügung stehenden Mittel und Potenziale so effektiv wie möglich zu nutzen. Die Frage, wie Zukunft aktiv gestaltet werden kann, ist für Verantwortungsträger in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von zentraler Bedeutung, da eine Prioritätensetzung erfolgen muss. In einer Zeit tiefgreifender technologischer und gesellschaftlicher Transformationen dient strategische Vorausschau der Generierung von Orientierungswissen über mögliche künftige Entwicklungen. Innovativ Thüringen hat im Jahr 2024 einen Foresight-Prozess gestartet, der systematisch, datenbasiert und partizipativ zentrale Zukunftsthemen für die thüringische Innovationspolitik identifiziert und Folgewirkungen antizipiert. Dieser Prozess soll jährlich wiederholt werden. Foresight (Strategische Vorausschau) bezeichnet einen systematischen, wissensbasierten Prozess zur Antizipation möglicher Zukunftsentwicklungen, um frühzeitig Orientierungswissen für strategische Entscheidungen zu generieren und gestaltbare Handlungsoptionen aufzuzeigen. Ziel des Prozesses in Thüringen ist, relevante Trends zu identifizieren, um langfristige Weichenstellungen auf einer belastbaren Wissensgrundlage vorzunehmen und zukünftige Entwicklungspfade für die thüringische Innovationslandschaft zu öffnen.

Im Rahmen der Regionalen Innovationsstrategie (RIS) Thüringen bildet Foresight ein zentrales Element der Governance und Weiterentwicklung. Die strategische Vorausschau ermöglicht es, technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftstrends systematisch zu identifizieren und in strukturierte Innovationspfade zu überführen. Durch den Einsatz von Foresight-Instrumenten werden frühzeitig Handlungsfelder sichtbar gemacht, in denen Thüringen vorhandene Stärken mit aufkommenden Chancen koppeln kann. Damit trägt Foresight innerhalb der RIS dazu bei, Innovationspotenziale nicht nur reaktiv zu adressieren, sondern proaktiv zu erschließen und resiliente Strategien für Forschung, Entwicklung und Wertschöpfung zu gestalten.

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über den Foresight-Prozess und die Ergebnisse des ersten Foresight-Zyklus, der von Juni 2024 bis Juni 2025 von Innovativ Thüringen als Schulterblick mit dem Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH durchgeführt wurde und nunmehr kontinuierlich fortgeführt wird.

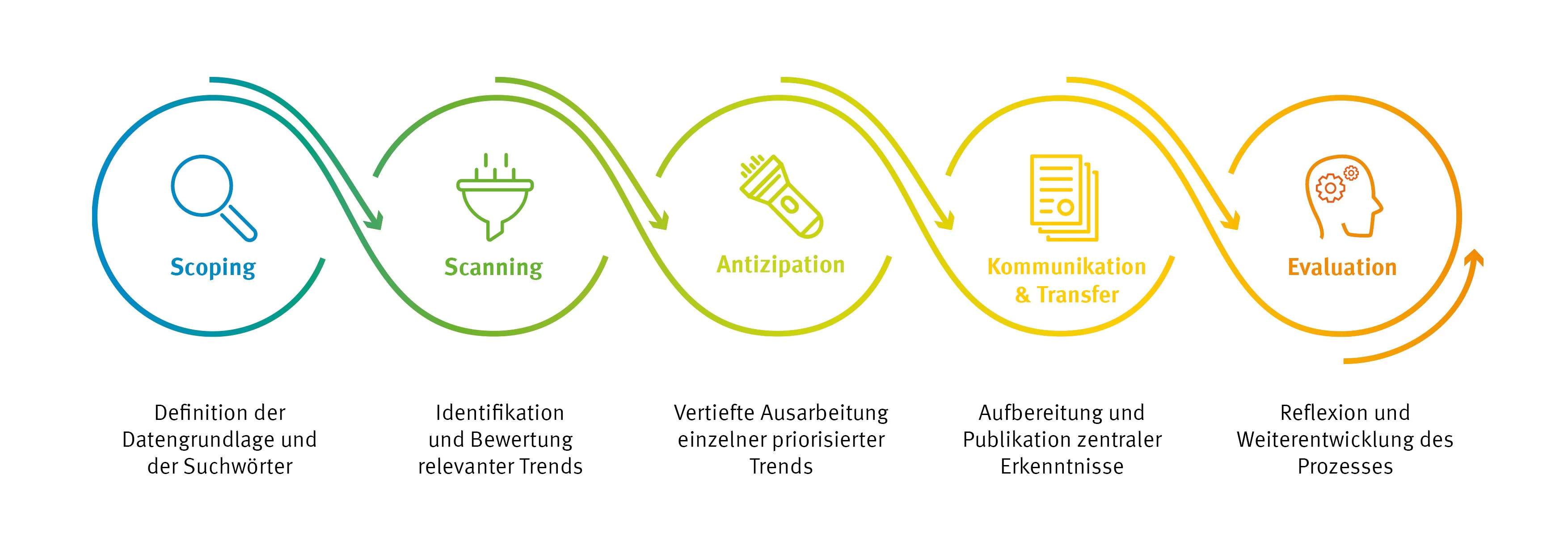

2. Foresight-Prozess in Thüringen

3. Vorgehen und Methoden

3.1 Scoping

3.2 Scanning

Im Rahmen der Scanning-Phase wurden relevante Datenquellen systematisch durchsucht, inhaltlich aufbereitet und thematisch verdichtet, um erste Entwicklungslinien und Schwerpunkte zu identifizieren. Die daraus hervorgehenden Themencluster wurden schrittweise konsolidiert, qualitativ analysiert und entlang definierter Relevanzkriterien von Experten bewertet. Auf Basis dieser Bewertung wurden zentrale Schlüsseltrends abgeleitet, die im anschließenden Trendworkshop vertiefend diskutiert und im Hinblick auf ihre strategische Bedeutung für Thüringen eingeordnet wurden.

-

Quantitative Datenanalyse

- Mithilfe der erarbeiteten Suchstrings wurden die oben beschriebenen Datenquellen durchsucht und entsprechende Datensätze (Samples) für die jeweiligen Spezialisierungsfelder generiert. Diese Samples potenziell relevanter Datensätze wurden mit Text-Mining-Prozeduren aufbereitet, um eine weitere Auswertung zu ermöglichen. Zur Analyse dieser Beziehungen kam eine Word-Embedding-Methode (Word2Vec) aus dem Bereich des Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz. Die daraus resultierenden Wortvektoren bilden einen hochdimensionalen semantischen Raum, in dem kontextuell verwandte Begriffe nahe beieinanderliegen. Dies ermöglicht eine aggregierte Betrachtung der enthaltenen Themenkomplexe.

- Zur Exploration des entstehenden Vektorraums wurde ein k-Means-Clustering-Verfahren eingesetzt. K-Means-Clustering ist ein Verfahren der unüberwachten Mustererkennung, bei dem Datenelemente anhand ihrer Ähnlichkeit in Cluster (k) gruppiert werden. Ziel ist es, innerhalb der Cluster eine möglichst hohe Ähnlichkeit und zwischen den Clustern eine möglichst große Unterschiedlichkeit zu erreichen. Auf diese Weise konnten semantisch ähnliche Begriffe zu Clustern gruppiert und in Form von Themenkarten visualisiert werden. Diese erlauben eine aggregierte Darstellung übergeordneter Themenfelder.

- Abschließend wurden die thematischen Cluster durch die Principal Component Analysis (PCA) für eine räumliche Darstellung transformiert. Die PCA ist ein Verfahren zur Dimensionsreduktion, das hochdimensionale Daten durch lineare Transformation auf wenige Hauptkomponenten abbildet. Dies ermöglichte eine zwei- bzw. dreidimensionale Abbildung des semantischen Raums sowie eine räumliche Darstellung der Cluster, wodurch inhaltliche Überschneidungen zwischen den Clustern sowie thematische Beziehungen sichtbar gemacht wurden.

-

Qualitative Ausarbeitung

- Die auf diesem Weg erarbeiteten Themencluster wurden anschließend qualitativ vertiefend analysiert, indem die zugehörigen Datensätze inhaltlich von den Experten des iit ausgewertet wurden. Mithilfe einer generativen KI wurden die Cluster benannt, sodass die in den Clustern enthaltenen Trends zusammenfassende Titel erhielten. Im nächsten Schritt ermöglichte das expertenbasierte Sense-Making sowie die Konsolidierung der unterschiedlichen Quellenergebnisse, die gefundenen Cluster inhaltlich zu interpretieren, ihre Bedeutung einzuordnen und eine konkrete Themenliste mit relevanten Trends und Entwicklungen abzuleiten. Im Ergebnis wurden aus den Clustern abgrenzbare und beschreibbare Themen mit Zukunftsbezug entwickelt. Die so entstandene Themenliste wurde als Themen-Longlist mit 45 Einzelthemen aus den fünf Spezialisierungsfeldern in den weiteren Prozess genommen. Sie bildete ein breites Spektrum an potenziell relevanten Fragestellungen ab.

- Im nächsten Schritt erfolgte eine online durchgeführte Expertenbefragung. In dieser Online-Befragung wurden die 45 Einzelthemen von Mitgliedern der Strategiebeiräte der RIS Thüringen sowie weitere Fachexperten aus Thüringen qualitativ nach den folgenden Relevanzkriterien bewertet: Neuigkeitswert, Disruptionspotenzial, Chancenpotenzial für Thüringen, Risikopotenzial für Thüringen, Handlungsrelevanz. Trends, die überdurchschnittliche Bewertungen in einem oder mehreren Kriterien erhalten hatten, wurden für die weiterführenden Analysen ausgewählt. Dabei wurde berücksichtigt, dass aus jedem Spezialisierungsfeld Trends ausgewählt wurden. Im Ergebnis bildeten die 20 relevantesten Trends die Themen-Shortlist, die als Grundlage für den Trendworkshop diente, in dem vertiefende thematische Einordnungen vorgenommen wurden. Für diese 20 Trends wurden Trend-Steckbriefe erarbeitet.

- Der ganztägige Trendworkshop fand im am November 2024 in Präsenz in Erfurt statt. Darin wurden die im Rahmen des Foresight-Prozesses identifizierten 20 Trends gemeinsam mit zentralen Akteuren priorisiert und vertiefend diskutiert. Teilgenommen haben Mitglieder des Foresight-Kernteams, Spezialisierungsfeldmanager von Innovativ Thüringen sowie externe Experten der jeweiligen Themenfelder. Nach einer Einführung in Methodik und Zielsetzung sowie einer interaktiven Vorstellungsrunde erfolgte die Priorisierung der Trends in zwei Kleingruppen entlang der nachfolgend beschriebenen Priorisierungsmatrix (siehe Abbildung). Aus den 20 Trends wurden im Trendworkshop schlussendlich fünf Themen für die weitere Foresight-Bearbeitung ausgewählt.

-

Details zum Trendworkshop

3.3 Antizipation

Die fünf im Trendworkshop identifizierten Fokustrends wurden zur vertieften Analyse und Diskussion im Rahmen der Antizipationsphase in zwei halbtägigen Workshops ausgearbeitet. Ziel war es, potenzielle mittel- bis langfristige Auswirkungen relevanter Veränderungen zu strukturieren und daraus erste Implikationen für den Innovations- und Wertschöpfungsstandort Thüringen abzuleiten. Eingeladen waren einschlägige Expertinnen und Experten des Thüringer Innovationssystems sowie die Spezialisierungsfeldmanager von Innovativ Thüringen, um ein breites fachliches Spektrum und praxisnahes Wissen sicherzustellen.

Der erste Antizipations-Workshop im Januar 2025 widmete sich der Analyse von Zukunftstrends im Bereich Gesundheitstechnologien und Gesundheitswirtschaft. Die Arbeit erfolgte in zwei Gruppen: (1) KI-gestützte, robotische und immersive Technologien für personalisierte Gesundheit mit dem Potenzial, durch kollaborative Robotik und immersive Anwendungen eine individualisierte und wirksame medizinische Versorgung zu ermöglichen, sowie (2) eHealth: KI zur Vorhersage, Diagnose, Behandlung & Prävention von Krankheiten mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung durch vorausschauende Analyse, präzise Diagnostik und maßgeschneiderte Präventionsstrategien zu transformieren.

Der zweite Antizipations-Workshop im Februar 2025 und konzentrierte sich auf Schlüsseltechnologien der industriellen Wertschöpfung. In drei Gruppen wurden bearbeitet: (1) Kontext-sensitive Sensorik für adaptive Systeme in Produktion, Verkehr, Robotik und Energieversorgung, (2) Intelligente Bildverarbeitung für adaptive Systeme als Grundlage für autonome, reaktive und lernfähige Systeme sowie (3) Quantenbasierte & neuromorphe Technologien für Computing und Sensorik mit disruptivem Potenzial für vielfältige Anwendungsfelder.

Für die Workshops wurden gezielt zwei komplementäre Foresight-Methoden ausgewählt: (1) Futures Wheel und (2) die Visual Roadmap. Die Kombination beider Ansätze verbindet exploratives Denken unter Unsicherheit mit einer strukturierten Ableitung konkreter Entwicklungspfade.

Gerade für den Thüringer Foresight-Prozess und die hier ausgewählten fünf Fokustrends erwies sich die Kombination dieser beiden Methoden als besonders geeignet. Zum einen erlaubte das Futures Wheel, unter den Bedingungen hoher technologischer Dynamik und strategischer Unsicherheit einen breit angelegten Möglichkeitsraum zu erschließen und dabei auch überraschende oder gegenläufige Entwicklungspfade sichtbar zu machen. Zum anderen stellte die Visual Roadmap sicher, dass diese explorativ identifizierten Pfade in eine kohärente Zukunftsarchitektur überführt werden konnten – mit klaren Zeithorizonten, kritischen Meilensteinen und benannten Handlungsfeldern. Die Methoden ergänzten sich somit ideal: Die Stärken des Futures Wheels in der kreativen, divergenten Ideengenerierung und der Identifikation systemischer Wechselwirkungen wurden mit den Stärken der Visual Roadmap in der konvergenten Strukturierung, Priorisierung und Operationalisierung verbunden. Dadurch konnte nicht nur die Komplexität der Fokustrends angemessen abgebildet, sondern auch eine direkte Anschlussfähigkeit an strategische Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse in Thüringen geschaffen werden.

In beiden Workshops diente das Futures Wheel am Vormittag zur Erkundung möglicher Wirkungsketten. Am Nachmittag wurde mit der Visual Roadmap auf Basis einer wünschenswerten Zielvorstellung im Sinne eines Backcasting-Ansatzes erarbeitet, welche Technologien, Produkte und Services sowie welche politischen, gesellschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen bis 2035 geschaffen werden müssten, um diese Pfade zu realisieren.

5. Ergebnisse: Weitere Zukunftsthemen

Neben den fünf Fokustrends, die im Rahmen des Foresight-Prozesses als besonders zukunftsrelevant für Thüringen identifiziert und mittels Antizipationsmethoden weiterbearbeitet wurden, wurden zum Trendworkshop weitere Zukunftsthemen diskutiert. Diese Trends wurden in der Priorisierungsmatrix hinsichtlich ihres vermuteten Einflusses auf Thüringen und der Unsicherheit ihrer Weiterentwicklung bewertet, wodurch die systematische Unterscheidung zwischen unmittelbaren Handlungsfeldern, Trends für die weitere Befassung im Foresight-Zyklus, strategischen Beobachtungsfeldern und Themen ohne derzeitige Relevanz für die weitere Bearbeitung ermöglicht wurde.

Weitere Trends für Foresight-Prozess

In den prioritären Suchfeldern, die durch hohen Einfluss und gleichzeitig hohe Unsicherheit gekennzeichnet sind, finden sich neben den fünf Fokustrends auch die Kommerzialisierung und Technologisierung der Weltraumforschung , neue Ansätze zur Bewältigung von Umwelt- und Gesundheitsherausforderungen , ganzheitliche Ansätze zum integrierten Energiemanagement , fortschrittliche Materialien und Technologien für Energie- und Informationssysteme, intelligente Städte mit Fortschritten in Infrastruktur, KI und Cybersicherheit sowie Fortschrittliche Autonomie- und Sicherheitsstrategien für unbemannte Flugsysteme. Diese Themen verbleiben im Themenspeicher für Prio-Trends und werden im Scanning-Prozessschritt des nächsten Zyklus erneut analysiert.

-

Kommerzialisierung und Technologisierung der Weltraumforschung

Die Raumfahrt entwickelt sich zu einem prioritären Thema im Foresight-Prozess, da sie durch ihren hohen potenziellen Einfluss bei gleichzeitig hoher Unsicherheit ein zentrales strategisches Beobachtungsfeld darstellt. Durch neue Akteure aus dem privaten Sektor und eine fortschreitende Technologisierung verändert sich das bislang staatlich dominierte Feld grundlegend. Zentrale Entwicklungen umfassen die Wiederverwendbarkeit von Trägersystemen, autonome Explorationsrobotik, innovative Raumanzüge, VR-gestützte Trainingsumgebungen und weltraumbasierte Kommunikationsinfrastrukturen. Gleichzeitig gewinnen strategische Themen wie interplanetare Nachhaltigkeit, die Nutzung extraterrestrischer Ressourcen und internationale Kooperationen zunehmend an Bedeutung.

Neben technologischen Innovationsschüben ergeben sich auch neue Fragen, etwa zur Regulierung und Sicherheit, zur gerechten Verteilung von Ressourcen oder zur Rolle staatlicher Raumfahrtagenturen im Zusammenspiel mit privaten Akteuren. Zudem nimmt der strategische Wettbewerb zwischen geopolitischen Akteuren, insbesondere den USA, China und Indien, weiter zu, was zu Machtverschiebungen führen könnte. Zugleich bietet der Trend erhebliche Impulse für angrenzende Technologiefelder wie Sensorik, Materialentwicklung, Künstliche Intelligenz oder Quantenkommunikation.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen könnte dieser Trend insbesondere dort, wo sich bestehende technologische Kompetenzen mit neuen Anforderungen der Raumfahrtindustrie verschränken lassen, langfristig mit weitreichenden Chancen verbunden sein. Relevante Akteure wie Jenoptik AG, Jena-Optronik GmbH, SpaceOptix GmbH, das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Landessternwarte Thüringen oder Luft- und Raumfahrtinitiativen wie der LRT e. V. verfügen in den Bereichen Optik, Sensorik, Kommunikation und Systemintegration bereits heute über Anschlussfähigkeit an zentrale Zukunftsfelder der Weltraumtechnologie.

Weil die Entwicklung dieses Trends von hoher Unsicherheit geprägt ist, könnte es sinnvoll sein, diesen Bereich nicht nur zu beobachten, sondern gezielt vertiefend mit Foresight-Methoden zu analysieren. Hierbei wäre zu prüfen: Welche Zukunftsbilder sind mit der Technologisierung und Kommerzialisierung der Raumfahrt verbunden? Welche strategischen Optionen könnten sich daraus für Thüringen ergeben? Wie können bestehende Stärken im Land dafür aktiviert werden? Denkbar wäre etwa, bestehende Netzwerke über Thüringen hinaus zu erweitern, bspw. durch eine engere Anbindung an ESA-Aktivitäten oder überregionale Kooperationen mit anderen Bundesländern wie Sachsen. Auch die strategische Antizipation konkreter Anwendungsfälle und ihrer Folgewirkungen, z. B. im Bereich Quantenkommunikation oder Erdbeobachtung, könnte helfen, das Potenzial greifbar zu machen.

Insgesamt erscheint es lohnend, den Trend nicht nur technologisch, sondern auch strategisch einzuordnen, zumal die Aufnahme der Raumfahrt in den Titel des Bundesforschungsministeriums mitsamt der Stellung in der Hightech-Agenda die wachsende Bedeutung unterstreicht. Hier könnte sich ein Möglichkeitsraum für neue Wertschöpfungsketten, internationale Partnerschaften und zukunftsgerichtete Narrative öffnen, die auch über die Raumfahrt hinaus Impulse für Thüringens Innovationslandschaft setzen könnten.

-

Neue Ansätze zur Bewältigung von Umwelt- und Gesundheitsherausforderungen

Aufgrund ihres hohen potenziellen Einflusses bei gleichzeitig hoher Unsicherheit gilt die datenbasierte Erfassung und Analyse von Umwelt - und Gesundheitsdaten als prioritäres Thema im Foresight-Prozess. Technologische Fortschritte ermöglichen es zunehmend, Umwelt- und Gesundheitsdaten in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu erfassen und systematisch auszuwerten. Durch den Einsatz von KI, maschinellem Lernen, IoT-Sensoren und Satellitentechnologien können komplexe Umweltsysteme besser verstanden, Risiken frühzeitig erkannt und präventive Maßnahmen gezielter entwickelt werden. Anwendungen reichen von der Echtzeitüberwachung der Luftqualität über die Erkennung illegaler Umweltaktivitäten bis hin zu großflächigen Modellen wie im EU-Projekt Destination Earth, dass die Wechselwirkungen zwischen natürlichen Prozessen und menschlichem Handeln abbildet.

Diese datengetriebenen Technologien eröffnen neue Möglichkeiten im Bevölkerungsschutz, im Ressourcenmanagement (z. B. Wasser, Abfall, Landnutzung), im Wald- und Artenschutz sowie für resiliente Infrastrukturen. Zugleich rückt der sektorübergreifende Einsatz solcher Systeme, etwa für Anwendungen in der Stadtplanung, der Landwirtschaft und im Gesundheitsbereich, in den Fokus.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen ergeben sich aus diesem Trend verschiedene Chancen. Datenbasierte Umwelttechnologien könnten dabei unterstützen, Risiken wie Hochwasser oder Trockenperioden präziser vorherzusagen und Ressourcen (z. B. Wasser oder landwirtschaftliche Flächen) effizienter zu nutzen. Auch im Kontext von Luftreinhaltung, Waldmonitoring oder der Nachverfolgung von Mikroplastik bieten sich Einsatzmöglichkeiten, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen könnten. Sinnvoll wäre es, auf bestehende Initiativen zur digitalen Umweltüberwachung aufzubauen und diese gezielt mit KI-basierten Vorhersagemodellen zu erweitern. Modellvorhaben in Hochwasserrisikogebieten oder urbanen Wärmeinseln könnten eine konkrete Grundlage für Anwendung und Skalierung bieten. Ebenso könnten Konsortien aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft gebildet werden, um in relevanten Feldern wie Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft oder Gesundheit neue datenbasierte Geschäftsmodelle zu erproben.

Insgesamt könnten solche Technologien dabei unterstützen, die Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu erhöhen, ökologische Belastungen zu verringern und zugleich Innovationen im Bereich Umwelttechnologie zu fördern. Deswegen sollte dieses Thema weiterhin aufmerksam verfolgt werden.

-

Ganzheitliche Ansätze zum integrierten Energiemanagement

Der Trend zu ganzheitlichen Energiemanagementsystemen wird im Foresight-Prozess als prioritäres Thema mit hohem potenziellem Einfluss und gleichzeitig hoher Unsicherheit bewertet. Er beruht auf der zunehmenden Integration dezentraler Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten. Im Zentrum steht, die Energieeffizienz zu erhöhen, CO₂-Emissionen zu senken und mehr Unabhängigkeit von zentralen Versorgungsstrukturen zu erreichen. Dies geschieht unter anderem durch die Kombination fortschrittlicher Speichertechnologien (z. B. Druckluft- und Batteriesysteme), die Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie durch die flexible Umwandlung von Energieformen. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch digitale Werkzeuge, etwa zur Analyse und Visualisierung von Energieflüssen und Emissionen in Echtzeit. Diese ermöglichen eine fundierte Entscheidungsfindung, sowohl für kommunale Planungsprozesse als auch für privatwirtschaftliche Anwendungen. Die Realisierung klimaneutraler Quartiere oder der Einsatz von Abwärmenutzung in lokalen Wärmenetzen sind Beispiele für die zunehmende Verschmelzung von technischer Innovation und nachhaltiger Planung.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen könnte es sinnvoll sein, die Entwicklung solcher integrierten Energiesysteme als strategisches Zukunftsthema zu behandeln. Allen voran sollte dies im Zusammenspiel mit den Zielen der kommunalen Wärmeplanung, dem Ausbau erneuerbarer Energien sowie regionaler Wertschöpfung erfolgen.

Modellprojekte in kleinen und mittleren Städten oder in industriellen Clustern könnten dabei helfen, praxistaugliche Anwendungen zu erproben und sichtbare Erfolge zu erzielen. Auch die Nutzung bestehender Infrastrukturen, etwa zur Abwasserwärmerückgewinnung oder zur Einbindung von Solarthermie und Wärmepumpen in lokale Netze, erscheint vielversprechend. Um die technische und soziale Akzeptanz zu erhöhen, könnten Informationskampagnen, Beteiligungsformate und transparente Kosten-Nutzen-Analysen hilfreich sein. Auch die Zusammenarbeit mit Innovationsakteuren wie Institutsteil für angewandte Systemtechnik AST des Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, dem EDIH European Digital Innovation Hub Thuringia oder spezialisierten Unternehmen, wie z.B. die revincus GmbH, könnte ausgebaut werden, um gemeinsam skalierbare Lösungen zu entwickeln.

-

Fortschrittliche Materialien und Technologien für Energie- und Informationssysteme

Die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Materialien wird im Foresight-Prozess als prioritäres Thema mit hohem potenziellem Einfluss und gleichzeitig hoher Unsicherheit eingeschätzt. Sie eröffnet neue Potenziale in der Energieumwandlung, Energiespeicherung und Informationsverarbeitung. Technologien wie Perowskit-Solarzellen, thermische Batterien oder photonische Systeme versprechen eine deutlich höhere Energieeffizienz und bieten neue Möglichkeiten zur Miniaturisierung, Flexibilisierung und Ressourcenschonung in vielfältigen Bereichen.

Ein besonderer Mehrwert des Themas liegt in der Kombination der Technologien mit intelligenter Materialforschung: Selbstheilende Materialien, biokompatible Systeme und neue Formen der Datenspeicherung können zukunftsweisende Anwendungen ermöglichen, z. B. in der Medizintechnik, der nachhaltigen Elektronik oder für die Resilienz kritischer Infrastrukturen.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen könnte es vielversprechend sein, die vorhandene exzellente Forschung im Bereich Materialwissenschaften (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Technische Universität Ilmenau, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS) gezielt mit Industriepartnern zu vernetzen, um Anwendungsprojekte für konkrete Herausforderungen im Bereich Energie und Digitalisierung voranzubringen. Auch Kooperationen mit IT-Netzwerken wie ITnet Thüringen oder Akteuren der Digitalwirtschaft könnten helfen, Transferpotenziale zu heben. Gleichsam wäre es sinnvoll, bestehende Kompetenzen in der Batterie- und Speicherforschung, z. B. bei CEEC Jena oder IBU-tec advanced materials AG, mit Themen der Kreislaufwirtschaft zu verzahnen, etwa über Konsortien für das Batterie-Recycling.

Angesichts der Komplexität dieser Themen wäre es empfehlenswert, auch neue methodische Formate wie Foresight-Workshops oder Reallabore einzusetzen, um mögliche Zukunftspfade auszuloten und technologieoffene Entwicklungsperspektiven zu fördern.

-

Intelligente Städte mit Fortschritten in Infrastruktur, KI und Cybersicherheit

Intelligente Städte gelten im Foresight-Prozess als prioritäres Thema, da sie ein hohes Wirkungspotenzial auf zentrale Zukunftsbereiche entfalten und zugleich mit erheblicher Unsicherheit hinsichtlich technologischer, gesellschaftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen verbunden sind. Sie stehen für die gezielte Integration digitaler Technologien in die städtische Infrastruktur und zielen darauf ab, Effizienz, Sicherheit, Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu steigern. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, Sensorik, IoT, 5G sowie AR und VR entstehen neue Möglichkeiten in der Verkehrssteuerung, Notfallhilfe, Infrastrukturüberwachung und Energieversorgung. Datenschutz und Cybersicherheit werden dabei zu integralen Bestandteilen einer resilienten Stadtentwicklung, insbesondere durch datensparsame Technologien wie Privacy Preserving Technologies und durch den Einsatz von Edge Computing.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen könnte es sinnvoll sein, Smart-City-Initiativen nicht nur als Infrastrukturprojekte zu begreifen, sondern stärker als Innovations- und Transformationsprojekte der Städte selbst. Die gezielte Kombination von F&E-Förderung, partizipativen Ansätzen und neuen technologischen Anwendungen kann dazu beitragen, urbanen und ländlichen Raum intelligenter zu vernetzen und Innovationspotenziale gezielt auszuschöpfen.

Ein Austausch mit anderen Regionen könnte helfen, Ressourcen effizient einzusetzen und Synergieeffekte zu nutzen. Es wäre lohnend, die Erfahrungen aus Modellprojekten weiterzutragen und etwa drohnenbasierte Lösungen oder digitale Zwillinge für urbane Kulturgüter stärker in die Anwendung zu bringen. Hier bietet sich insbesondere die Verbindung zwischen öffentlichen Verkehrsbetrieben, Forschungseinrichtungen und regionalen Tech-Unternehmen an, bspw. im Rahmen von Konsortien oder Testfeldern für adaptive Verkehrssteuerung, urbanes Notfallmanagement oder intelligente Logistiklösungen.

-

Fortschrittliche Autonomie- und Sicherheitsstrategien für unbemannte Flugsysteme

Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) werden im Foresight-Prozess als Thema für die Watchlist eingeordnet, da sie derzeit mit geringem Einfluss und geringer Unsicherheit verbunden sind. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen entwickeln sie sich zunehmend zu hochautonomen Systemen, die komplexe Navigations- und Steuerungsaufgaben in Echtzeit bewältigen können. Besonders relevant ist dies für neue Drohnentypen wie elektrisch betriebene, senkrecht startende eVTOL-Systeme, die perspektivisch eine Rolle in der urbanen Luftmobilität spielen könnten. Zugleich eröffnen UAS innovative Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen Bereichen wie der Infrastrukturinspektion, Katastrophenhilfe oder Präzisionslandwirtschaft. Die zunehmende Verbesserung der Fehlertoleranz, Energieeffizienz und Systemrobustheit tragen dazu bei, dass UAS zunehmend in sensiblen Einsatzumgebungen denkbar werden. Gleichzeitig stellen diese Systeme hohe Anforderungen an Datensicherheit, regulatorische Einbindung und verlässliche Kommunikationstechnik.

Implikationen für Thüringen

Auch wenn derzeit kein breiter industrieller Einsatz oder ein starker Forschungsschwerpunkt in Thüringen zu beobachten ist, könnten sich langfristig im Zusammenhang mit spezialisierter Sensorik, der Einbindung in kritische Infrastrukturen oder im Bereich automatisierter Logistiklösungen im ländlichen Raum Chancen für die thüringische Innovationslandschaft ergeben.

Daher wäre es sinnvoll, diesen Trend zunächst auf einer Watchlist zu führen. Vorstellbar ist, regelmäßig zu prüfen, ob sich relevante Entwicklungen in angrenzenden Technologiefeldern ergeben, z. B. in der Photonik, Optik, Mikrosystemtechnik oder bei verkehrsbezogenen Digitalanwendungen, die künftig Anschlussfähigkeit an das Thema UAS und eVTOL bieten könnten. Auch eine Beobachtung regulatorischer und technologischer Entwicklungen, z. B. im Kontext von Zulassungsverfahren oder Luftraumstrukturierungen, könnten Hinweise liefern, ob und wie Thüringen von den Entwicklungen in diesem Themenfeld profitieren und eine gestaltende Rolle einnehmen kann.

In einem nächsten Foresight-Zyklus wäre es insofern denkbar, gezielt nach potenziellen Nischenanwendungen für Thüringen zu suchen. Dazu würden Entwicklungen von Testumgebungen, die Erprobung sicherheitskritischer Systeme oder auch die Entwicklung von Begleittechnologien wie Kommunikationsstandards, Energielösungen, und Notfallmanagement zählen. Insgesamt erscheint es sinnvoll, das Thema mit wachem Blick weiter zu verfolgen und technologische Durchbrüche sowie sich wandelnde Marktbedingungen, die neue Impulse für die regionale Verwertung schaffen könnten, aufzuspüren.

Impulse für unmittelbare Handlungsansätze

Die Kategorie der unmittelbar handlungsrelevanten Trends, die durch hohen Einfluss bei geringer Unsicherheit geprägt ist, umfasst die Entwicklung und Anwendung synergistischer Digital Twins und IoT-Systeme , den Einsatz von KI-, IoT- und Modellierungstechnologien in Landwirtschaft, Umweltmonitoring und Ressourcenmanagement, nachhaltige und energiesparende integrierte Wärme-/Kältesysteme (Kapitel 4.8) sowie die personalisierte Medizin: Diagnostik, Therapien und Gesundheitsstrategien.

Diese Impulse fließen unmittelbar in die operative Arbeit von Innovativ Thüringen ein. Sie dienen zum Abgleich von Schwerpunkten aktueller FuE-Projekte, zur kurzfristigen Initiierung von FuE-Konsortien sowie als Impulse für die Ausgestaltung von Workshops und Technologieveranstaltungen.

-

Synergistische Digital Twins und IoT-Systeme

Digitale Zwillinge zählen im Foresight-Prozess zu den Themen mit hohem Einfluss und vergleichsweise geringer Unsicherheit und gelten daher als zentrale Impulsgeber für unmittelbare Handlungsansätze. Sie bezeichnen virtuelle Repräsentationen physischer Objekte oder Systeme, die in Echtzeit Daten aus der realen Welt empfangen, analysieren und zurückspiegeln. In Kombination mit dem Internet der Dinge (IoT) entsteht ein umfassend vernetztes System, das eine kontinuierliche Überwachung, Analyse und Optimierung technischer Prozesse ermöglicht. Diese synergetische Verbindung erlaubt unter anderem eine präzisere Zustandsüberwachung, vorausschauende Wartung, verbesserte Ressourcennutzung sowie datenbasierte Entscheidungsprozesse in Echtzeit.

Einsatzfelder sind vielfältig: von der intelligenten Fabrik über das Energiemanagement in Gebäuden bis hin zur Inspektion technischer Infrastrukturen. Der Trend zeichnet sich durch eine zunehmende Reife aus, steht jedoch weiterhin vor Herausforderungen wie der fehlenden Interoperabilität zwischen Systemen, der Integration in bestehende Infrastrukturen, hohen Anforderungen an Datensicherheit sowie dem Fehlen standardisierter Schnittstellen.

Implikationen für Thüringen

Vor dem Hintergrund der industriellen Struktur Thüringens, die einen starken Fokus auf Maschinenbau, Automatisierung und Energieeffizienz aufweist, könnte der Trend zu Digital Twins und IoT-Systemen eine besondere strategische Relevanz entfalten. Viele Unternehmen im Freistaat bewegen sich in Bereichen, die von einer engeren Verknüpfung physischer und digitaler Systeme profitieren würden.

Sinnvoll wäre es, auf Ebene des Innovativ Thüringen und weiterer Akteure der Innovationslandschaft zu prüfen, inwieweit entsprechende Aktivitäten in Thüringen bereits bestehen und ob es strategische Lücken oder besondere Stärkefelder gibt. Denkbar wäre etwa ein systematisches Mapping relevanter Industrie- und Forschungspartner im Land, um bereits bestehende Ansätze sichtbar zu machen und gezielte Kooperationen zu fördern. Niedrigschwellige Formate zur Unterstützung von KMU, bspw. Demonstrationsumgebungen, Vernetzungsangebote oder Workshops zur Identifikation konkreter Anwendungsfälle, könnten die Weiterentwicklung standortbasiert in Thüringen begünstigen. Darüber hinaus könnte eine engere Verzahnung mit wissenschaftlichen Einrichtungen, etwa in Ilmenau oder Jena, einen wichtigen Beitrag zur Technologievermittlung und Weiterentwicklung leisten.

-

KI-, IoT- und Modellierungstechnologien für Landwirtschaft, Umweltmonitoring und Ressourcenmanagement

KI-, IoT- und Modellierungstechnologien gelten im Foresight-Prozess als Themen mit hohem Einfluss und vergleichsweise geringer Unsicherheit – und liefern damit konkrete Impulse für unmittelbare Handlungsansätze. Sie eröffnen vielfältige neue Möglichkeiten für eine datenbasierte, ressourceneffiziente und resiliente Gestaltung von Landwirtschaft, Umweltüberwachung und Ressourcenmanagement. Durch die Kombination von Echtzeitdaten aus Sensoren, maschinellem Lernen und prädiktiver Modellierung lassen sich Umweltveränderungen besser antizipieren, Naturgefahren früher erkennen und natürliche Ressourcen zielgerichteter nutzen. So könnten landwirtschaftliche Prozesse, das Wassermanagement sowie die Umweltbeobachtung deutlich effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen erscheint es sinnvoll, bestehende Stärken im Bereich Umwelt- und Agrartechnologien durch gezielte Förderung digitaler Anwendungen weiter auszubauen. Pilotprojekte zur Integration von KI und IoT in der Landwirtschaft könnten dabei helfen, sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile zu realisieren. Dies könnte etwa durch intelligente Bewässerungssteuerung, automatisierte Drohnennutzung oder Frühwarnsysteme für Extremwetterlagen erfolgen.

Zudem wäre es denkbar, verstärkt in die digitale Infrastruktur im ländlichen Raum zu investieren, um eine breitere Anwendung solcher Technologien zu ermöglichen. Der Aufbau praxisnaher Schulungsangebote in Zusammenarbeit mit Hochschulen, Technologietransfereinrichtungen und der Agrarwirtschaft könnte dazu beitragen, das Wissen um diese Technologien nachhaltig zu verankern.

Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Regionen oder Initiativen könnte hilfreich sein, um konkrete Anwendungsfälle und bewährte Lösungsansätze zu identifizieren. Modellprojekte, die z. B. Sensorik, Fernerkundung und prädiktive Analysen miteinander verbinden, könnten als Blaupause für die regionale Skalierung solcher Ansätze dienen. Nicht zuletzt wäre es sinnvoll, Anknüpfungspunkte zur Umwelt- und Klimapolitik auf Landesebene zu prüfen; zentrale Anknüpfungspunkte wären Klimafolgenanpassung, die Biodiversitätsstrategie oder auch die Wasserrahmenrichtlinie. Hier könnte der Einsatz datenbasierter Technologien auch zur Erreichung übergeordneter Nachhaltigkeitsziele beitragen.

-

Nachhaltige und energiesparende integrierte Wärme-/Kältesysteme

Integrierte Wärme-/Kältesysteme gelten im Foresight-Prozess als Impulsgeber für unmittelbare Handlungsansätze, da sie mit hohem Einfluss und vergleichsweise geringer Unsicherheit verbunden sind. Die zunehmenden Anforderungen an Energieeffizienz, Dekarbonisierung und Klimaanpassung rücken integrierte Wärme-/Kältesysteme in den Fokus technologischer und politischer Strategien. Dabei geht es um Systemlösungen, die Wärme- und Kältebedarfe sektorübergreifend erfassen, steuern und durch den Einsatz erneuerbarer Energien sowie intelligenter Speichertechnologien nachhaltig decken. Insbesondere in Kombination mit Wärmepumpen, Solarthermie, Abwärmenutzung und digitalen Steuerungslösungen bieten sich neue Möglichkeiten zur Optimierung von Energieflüssen und zur Reduktion fossiler Abhängigkeiten. Durch adaptive Regelung, Lastmanagement und sektorübergreifende Kopplung können Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz miteinander verbunden werden.

Implikationen für Thüringen

Für Thüringen ergeben sich aus dem Trend vielfältige Ansatzpunkte, um technologische Entwicklung, Energieeffizienz und Standortattraktivität strategisch zu verzahnen. Bestehende industrielle Infrastrukturen, kommunale Wärmenetze und energetische Sanierungsprogramme könnten durch gezielte Integration innovativer Wärme-/Kälteverbundsysteme deutlich optimiert werden. Besonders vielversprechend erscheint die Förderung intelligenter Systemlösungen in Gewerbegebieten, Industrieclustern oder energetisch zu transformierenden Quartieren. Pilotvorhaben zur sektorübergreifenden Kopplung, wie etwa die Verbindung von industrieller Abwärmenutzung mit wohnungswirtschaftlicher Wärmeerzeugung oder die Integration saisonaler Speicher, könnten sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Wirkungen entfalten. Eine engere Zusammenarbeit mit regionalen Energieagenturen, Stadtwerken und Forschungseinrichtungen würde zusätzlich dazu beitragen, innovative Technologien praxisnah zu erproben und schrittweise in den Markt zu überführen.

Zudem erscheint es sinnvoll, bestehende Förderinstrumente und Planungsgrundlagen gezielt auf die Unterstützung solcher integrierten Systeme auszurichten. Der Aufbau von Demonstrationsanlagen sowie begleitender Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich Systemintegration, Digitalisierung und Energiemanagement könnte wesentlich dazu beitragen, das notwendige Know-how dauerhaft in der Region zu verankern. Auch auf landespolitischer Ebene bieten sich strategische Anknüpfungspunkte. Programme wie das Klimagesetz Thüringen, die Wärmewende-Roadmap oder die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes könnten gezielt mit technologiegestützten Lösungen der Wärme-/Kälteintegration verbunden werden. Auf diese Weise kann der Trend einen substanziellen Beitrag zur Umsetzung sektorübergreifender Klimaziele leisten und gleichzeitig die regionale Innovationskraft im Bereich nachhaltiger Energiesysteme stärken.

6. Vom Trendbild zur Umsetzung: Weiterführung der Foresight-Ergebnisse

Mit dem Abschluss des ersten Foresight-Zyklus von Innovativ Thüringen liegen priorisierte und qualitativ verdichtete Technologietrends vor, die für die Innovationspolitik des Freistaates relevant sind. Diese Ergebnisse bilden einerseits die Grundlage für weiterführende Schritte in Transfer, Vernetzung und Entwicklung sowie andererseits für vertiefte Analysen und das kontinuierliche Scanning in den nächsten Zyklen des Foresight-Prozesses. Das Foresight-Team von Innovativ Thüringen übernimmt dabei eine koordinierende Rolle und treibt die Nachverfolgung der Transferaktivitäten voran.

Die folgenden Maßnahmen sind Beispiele für die praktische Weiterverfolgung. Dazu gehören unter anderem themenspezifische Transferworkshops und Vernetzungsveranstaltungen, vertiefende Analysen zu einzelnen Themenfeldern und auch die Weiterverfolgung der Watchlist im Scanning.

Vor dem Hintergrund der im ersten Foresight-Zyklus identifizierten Themenfelder können Teilbereiche in vertiefenden Analysen weitergeführt werden. Durch diese Deep Dives können strategisch relevante Aspekte detailliert untersucht und konkrete Umsetzungspfadoptionen geprüft werden.

Um Deep Dives inhaltlich tragfähig und wirkungsorientiert aufzusetzen, bedarf es klarer thematischer Zuschnitte, methodischer Expertise sowie der aktiven Mitwirkung relevanter Akteure aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung. Erforderlich sind darüber hinaus belastbare Datengrundlagen, geeignete Analyseformate und nicht zuletzt eine strukturierte Prozessarchitektur zur Ergebnissicherung und Operationalisierung. Die Auswahl der zu vertiefenden Themen sollte anhand transparenter Kriterien erfolgen, etwa dem erwartbaren Innovationspotenzial für Thüringen, vorhandenen Entwicklungspfaden oder regionalen Kompetenzprofilen. Ziel ist es, vielversprechende Zukunftsthemen zu schärfen und basierend auf den Ergebnissen der Deep Dives gezielt in Richtung konkreter Innovationsvorhaben zu entwickeln.