InnoVIEW: Biobasierte Innovationen für den Mittelstand – INNOVENT im Profil

Ein Gespräch mit Dr. Bernd Grünler, Vorstand sowie geschäftsführender Direktor, und Sabrina Hauspurg, Bereichsleiterin Biomaterialien, über Chancen, Herausforderungen und die Rolle Thüringens in der Bioökonomie.

INNOVENT gehört zu den führenden industrienahen Forschungseinrichtungen in Thüringen. Was sind die Ursprünge und heutigen Schwerpunkte Ihres Instituts?

Dr. Grünler: INNOVENT wurde 1994 gegründet, mit dem Ziel, nach der Wende hochqualifizierten Akademikern neue Perspektiven zu bieten. Aus einem gemeinnützigen Verein entstand ein leistungsfähiges Forschungsinstitut, das heute rund 130 Mitarbeitende beschäftigt. Die Ursprünge des Instituts liegen in der Oberflächentechnik. In den folgenden Jahren haben wir dann unser Spektrum erweitert: Zum einen die magnetischen Werkstoffe und Optische Systeme – dieses Know-how kam Ende der 90er aus dem Leibniz-Institut für Photonische Technologien e. V. (IPHT) zu uns. Zur gleichen Zeit wurde auch der Bereich Biomaterialien über Bundesförderungen aufgebaut. Diese drei Schwerpunkte bestehen heute noch.

Welche Rolle spielt die Bioökonomie aktuell in Ihrer strategischen Ausrichtung und den Forschungsaktivitäten von INNOVENT?

Hauspurg: Die Bioökonomie hat für uns eine starke strategische Bedeutung gewonnen und ist mit der Bereichsübernahme vor drei Jahren in den Fokus gerückt, weil wir uns als Institut zunehmend mit Fragen beschäftigen, die über Biomaterialen für die rein medizinische Materialentwicklung hinausgehen. Die Bioökonomie eröffnet uns komplexere Anwendungsfelder– von Verpackungen bis hin zur Nutzung von Reststoffen und adressiert zentrale gesellschaftliche Ziele: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Klimaschutz und letztlich auch die Erhaltung der Gesundheit. Unsere Entwicklungen als wirtschaftsnahes Forschungsinstitut sind stark marktorientiert. Neben unseren medizinischen Forschungsarbeiten bieten die Themen der Bioökonomie im Hinblick auf dem Weg von der Idee zum marktfähigen Produkt oft eine deutlich kürzere Zeitspanne als in der Medizin, auch wenn natürlich hier regulatorische Hürden existieren, die zu bewältigen sind und sich zeitintensiv gestalten können.

Dr. Grünler: Als Institut mit enger Anbindung an die Wirtschaft – insbesondere den Mittelstand – beobachten wir kontinuierlich technologische Entwicklungen und Markttrends. Dabei suchen wir gezielt nach Themen mit langfristigem Potenzial, in denen wir stabile, nachhaltige Kooperationen aufbauen können. Die Bioökonomie ist dabei für uns zu einem strategischen Schwerpunkt geworden, denn sie bietet enorme Chancen. Verwertbare Nebenstoffströme und biobasierte Alternativen lassen sich überall erkennen und bergen großes Potenzial. Weiterhin sind wir uns der Verantwortung gegenüber der jetzigen und nachfolgenden Generationen bewusst und möchten hier aktiv einen Beitrag leisten.

Wie definieren Sie bei INNOVENT den Begriff Bioökonomie – und was hat Sie dazu bewegt, sich öffentlich so stark für das Thema zu engagieren, etwa als Mitveranstalter des InnoMEET „Bioökonomie trifft Produktionstechnologien“?

Hauspurg: Bei INNOVENT verstehen wir unter Bioökonomie die Entwicklung biobasierter und bioabbaubarer Materialien, die Nutzung nachhaltiger und nachwachsender Rohstoffe sowie den Einsatz biotechnologischer Verfahren für die Materialentwicklung. Wir decken nicht den gesamten Wertschöpfungskreislauf ab, sondern schaffen innovative Materialien, die sich möglichst gut in geschlossene Stoffkreisläufe einfügen.

Um die Bioökonomie aus der akademischen Forschung in Richtung wirtschaftsnahe Forschung zu überführen, sind wir von Anfang an auf der Suche nach Partnern aus Mittelstand, Industrie und Forschung. Denn neues Material muss auch industriell umsetzbar sein. Deshalb möchten wir Maschinenbauer und Anwender frühzeitig mit einbeziehen.

Dr. Grünler: Unser öffentliches Engagement – wie etwa beim InnoMEET von Innovativ Thüringen – ermöglicht es uns, neue Märkte und Projektpartner zu erschließen. Nicht zuletzt können wir Forschung so sichtbar machen. Das schafft Verständnis sowie Akzeptanz insbesondere auch für junge Generationen sowie neue Perspektiven für unsere Arbeit.

An welchen aktuellen Bioökonomie-Projekten arbeiten Sie – und gibt es bereits konkrete biobasierte Verfahren, Materialien oder Anwendungen, die in der Praxis erprobt oder industriell genutzt werden?

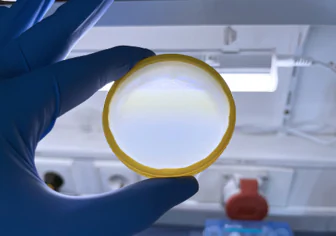

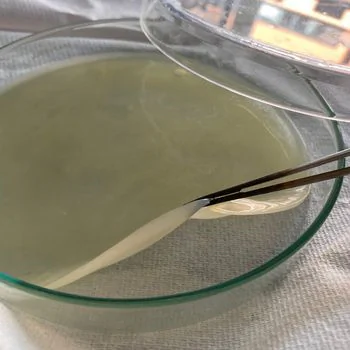

Hauspurg: Wir betreuen aktuell mehrere Bioökonomie-Projekte, die alle in den letzten drei Jahren angelaufen sind. Aktuell arbeiten wir an einem Projekt zu Mikroalgen, in der wir Silikate u. a. für kosmetisch Anwendungen untersuchen. Außerdem forschen wir intensiv an bakterieller Zellulose, die u.a. in der Medizin bereits Anwendung findet. Der Fokus des Projekts liegt darin, die Herstellung wirtschaftlicher und skalierbarer zu machen. Ein weiteres Thema, das uns begleitet, ist die Entwicklung biologisch abbaubarer Klebstoffe.

In der Regel erfolgt die erste praktische Erprobung beim Partner im Verbundprojekt – etwa in Form von Feldversuchen. Ein direkter Markteinstieg ist selten sofort möglich, da zahlreiche Regularien und wirtschaftliche Hürden bestehen. Denn auch im bioökonomischen Bereich ist der Weg in den Markt herausfordernd.

Welche typischen Herausforderungen erleben Sie beim Transfer von Forschungsergebnissen in industrielle Anwendungen?

Hauspurg: Grundsätzlich ist der Laborversuch in der Regel weit entfernt von einer industriellen Anwendung. Die erste große Hürde ist der Technologietransfer: Wie überführt man die Verfahrenstechnik vom Labor in einen industriellen Maßstab? Dafür braucht es abhängig vom Anwendungsfall oft gegenüber der bestehenden eine komplett andere oder modifizierte Prozessinfrastruktur – und dafür wiederum das nötige Geld. Fördermittel unterstützen, aber gerade für den Mittelstand fehlen häufig die Mittel und Ressourcen, um neue Infrastrukturen aufzubauen.

In Thüringen fehlt es außerdem noch an systematischen Vernetzungsplattformen. Es braucht niederschwellige Angebote, bei denen Industriepartner einfach sagen können: „Ich habe ein Problem – können wir da gemeinsam etwas entwickeln?“ Wir arbeiten hier auch mit der LEG zusammen, um derartige Austauschformate aufzubauen bzw. unterstützen Veranstaltungen mit diesem Charakter.

Eine weitere Herausforderung im Transfer ist in den regulatorischen Hürden zu sehen, die hohe Kosten mit sich bringen, personelle Ressourcen binden und damit die Innovationskraft bremsen. Diese Entwicklung und die Konsequenzen für die Unternehmen sehen wir gerade im Bereich der Medizin mit der Umsetzung der MDR (Medical Device Regulation).

Dr. Grünler: Ein weiteres Problem ist die Kleinstaatlichkeit. Jedes Bundesland verfolgt seine eigene Bioökonomie-Strategie. Föderalismus ist da ein großes Hemmnis. Es fehlt ein gemeinsames bundesweites Vorgehen, stattdessen verlieren wir uns in regionalen Einzelinitiativen. Einen guten ersten Ansatz bildet dabei das Transfernetzwerk zur Beschleunigung der Industriellen Bioökonomie (TransBIB).

Wie ist INNOVENT in regionale und überregionale Netzwerke der Bioökonomie eingebunden – und welche Rolle spielen dabei Unternehmen, Hochschulen und Start-ups?

Hauspurg: Wir versuchen, in möglichst vielen Netzwerken präsent zu sein. Beispielhaft sei das überregionale Netzwerk TransBIB genannt, das deutschlandweit Akteure zusammenbringt. Außerdem sind wir im BioZ aktiv, kooperieren mit Hochschulen oder Partnern der LEG. Mit Start-ups arbeiten wir u. a. im Rahmen des Förderprogramms „Get Started 2gether“ zusammen.

Welche Bedeutung haben Förderprogramme (z. B. BMBF, EU, Land Thüringen) für Ihre Arbeit in diesem Bereich?

Hauspurg: Förderprogramme sind für uns essenziell – ob von Bund, Land, EU oder Stiftungen. Wir finanzieren rund 70 Prozent unserer Arbeit über solche Mittel, auch im Bereich Bioökonomie. Als gemeinnütziger Verein dürfen wir nur begrenzt Gewinn machen und sind deshalb auf diese Förderung angewiesen. Aktuell bereiten wir ein neues Verbundprojekt im Rahmen der Thüringer FTI-Richtlinie vor – darin geht es um die Verwertung bisher ungenutzter Nebenstoffströme. Bei Förderprojekten arbeiten wir aktiv mit Unternehmen zusammen. Wir suchen daher regelmäßig nach Industriepartnern – gerne auch als Aufruf: Unternehmen, die Interesse haben, können sich gerne melden.

Wie bewerten Sie das wirtschaftliche Potenzial biobasierter Lösungen in den kommenden fünf bis zehn Jahren – insbesondere mit Blick auf Thüringen und den Mittelstand?

Hauspurg: Bioökonomie ist kein Selbstläufer – sie braucht enge Kooperationen und gezielte politische Impulse. Thüringen verfügt über ein starkes Netzwerk aus Forschung, Mittelstand und Hochschulen und kann eine Vorreiterrolle einnehmen, vorausgesetzt, wir denken überregional und sehen uns als Teil des Ganzen. Doch dafür braucht es förderpolitische Unterstützung und Bürokratieabbau. Sonst bleibt dieses Potenzial oft ungenutzt.

Gibt es bereits marktfähige Produkte oder Geschäftsfelder, die aus Ihrer Forschung zu biobasierten Materialien hervorgegangen sind?

Hauspurg: In der Bioökonomie sind wir noch nicht so weit – das braucht naturbedingt Zeit. Von der Idee bis zur Markteinführung vergehen oft bis zu zehn Jahre. Im medizinischen Kontext dagegen konnten wir bzw. unsere Industriepartner bereits Produkte platzieren, vor allem im Bereich biobasierte sowie bioabbaubare Materialien.

Welche technologischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen sehen Sie als besonders richtungsweisend für die Bioökonomie?

Hauspurg: Technologisch sehen wir Biotechnologie, synthetische Biologie, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung als zentrale Treiber. Gesellschaftlich prägen Themen wie die Kreislaufwirtschaft, biobasierte und bioabbaubare Materialien sowie ein verändertes Nachhaltigkeitsbewusstsein die Richtung. Wichtig sind auch die politischen Rahmenbedingungen, eine gezielte Förderstrategie und vor allem die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und nicht zuletzt spielt die regionale Wertschöpfung eine entscheidende Rolle.

Welche Rolle kann Jena bzw. Thüringen im deutschland- oder europaweiten Bioökonomiesektor künftig einnehmen?

Dr. Grünler: Wir wollen nicht sagen: „Wir retten die Welt.“ Aber wenn Thüringen sich bundesweit gut vernetzt, können wir eine wichtige Rolle übernehmen. Wichtig ist die Unterstützung durch Forschungsförderung, durch Netzwerke wie die LEG und eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg.

Was müsste sich politisch oder strukturell ändern, damit die Bioökonomie in Deutschland schneller vorankommt?

Dr. Grünler: Ein großes Hindernis sehe ich in der Zersplitterung durch den Föderalismus. Es gibt viele gute Ansätze, aber sie verlaufen häufig parallel in den einzelnen Bundesländern. Sinnvolle länderübergreifende Projekte scheitern oft an den Zuständigkeiten.

Hauspurg: Ein weiteres großes Problem ist die Bürokratie. Die Prozesse sind viel zu langsam und oft zu kompliziert. Das schreckt insbesondere die Industrie ab. Wenn mir jemand aus der Wirtschaft sagt: „Das können wir uns nicht leisten“, dann ist das für mich ein ganz klares Alarmsignal. Wir brauchen einfachere, schnellere Strukturen und mehr Handlungsspielraum.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der LEG Thüringen? Welche konkreten Synergien ergeben sich für Sie daraus?

Dr. Grünler: Die Zusammenarbeit mit der LEG Thüringen läuft für mich absolut vorbildlich. Ich arbeite seit über 20 Jahren eng mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das ist ein sehr partnerschaftliches Verhältnis, aus dem immer wieder konkrete Projekte und Impulse entstehen.

Wie bringen Sie sich in die Regionale Innovationsstrategie Thüringens (RIS Thüringen) ein? Welche Impulse setzt die Strategie für Ihre Arbeit?

Dr. Grünler: „Als gewähltes Mitglied im RIS-Spezialisierungsfeld „Industrielle Produktion und Systeme“ und sehe meine Aufgabe darin, unsere wirtschaftsnahen Themen in den strategischen Prozess einzubringen. Ich sehe mich in diesem Prozess nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als aktiver Mitgestalter der Innovationspolitik Thüringens.

Wir bedanken uns für das Interview!

Teilen

Autor

Referentin Research & Content Management

Kommentare

keine Kommentare vorhanden

Kommentar schreiben

* Pflichtfelder